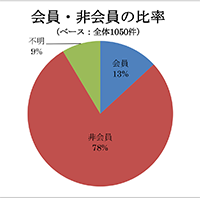

2022еєідЄЦзХМгВҐгГЂгГДгГПгВ§гГЮгГЉгГЗгГЉи®ШењµиђЫжЉФдЉЪ

гГЖгГЉгГЮгАМењШгВМгБ¶гВВгААгБВгБ™гБЯгБѓгБВгБ™гБЯгБЃгААгБЊгБЊгБІгБДгБДгАН

еЯЇи™њиђЫжЉФгААгАМеє≥з©ПгБ™жЬАжЬЯгВТињОгБИгВЛгБЯгВБгБЂгАНвАХдїКгАБзІБгБЯгБ°гБЂгБІгБНгВЛгБУгБ®вАХ

иђЫжЉФгБ®еЃЯжКАгАМи™НзЯ•зЧЗгБЂгБ™гБ£гБ¶гВВе§ІдЄИе§ЂпЉБгАНвАХеєЄгБЫгБ®дЇИйШ≤гБ®гГ™гГПгГУгГ™гГЖгГЉгВЈгГІгГ≥вАХ

жЧ•жЩВпЉЪ2022еєі10жЬИ7жЧ•пЉИйЗСпЉЙ

дЉЪе†іпЉЪеНГиСЙзЬМжХЩиВ≤дЉЪ駮

еЯЇи™њиђЫжЉФ

гАМеє≥з©ПгБ™жЬАжЬЯгВТињОгБИгВЛгБЯгВБгБЂгАНвАХдїКгАБзІБгБЯгБ°гБЂгБІгБНгВЛгБУгБ®вАХ

иђЫеЄЂпЉЪзЯ≥й£ЫеєЄдЄЙж∞ПгААвАХзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†иК¶иК±гГЫгГЉгГ†еМїеЄЂвАХ

гАМиАБи°∞ж≠їгАНгБ®гБДгБЖиАГгБИгВТгВВгБ®гБЂгАБеМїзЩВгБ®дїЛи≠ЈгБЃзРЖжГ≥зЪДгБ™зЫЄдЇТи£ЬеЃМйЦҐдњВгБ®гБѓгБ©гБЃгВИгБЖгБ™гВВгБЃгБЛгБЂгБ§гБДгБ¶гБКи©±гБЧгВТгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБНгБЊгБЧгБЯгАВ

еМїе≠¶гБЃйА≤ж≠©гБѓеК©гБЛгВЙгБ™гБДеСљгВВжХСгБИгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВКгАБеМїзЩВгВТжЦљгБЩгБУгБ®гБѓеЦДгБІгБВгВЛгБ®гБЃи™Ни≠ШгБМзФЯгБЊгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБЧгБЛгБЧйЂШ隥秌дЉЪгВТињОгБИгАБгБѓгБЯгБЧгБ¶йЂШ隥иАЕгБЄгБЃеМїзЩВи°МзВЇгБѓгБЩгБєгБ¶гБМеЦДгБІгБВгВЛгБЃгБЛгВТиАГгБИгВЛжЩВжЬЯгБЂжЭ•гБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЃгБЛгАВ

еМїзЩВи°МзВЇгВИгВКгВВгАБеД™гБЧгБПи¶ЛеЃИгВЛдїЛи≠ЈгБЃе§ІеИЗгБХгВДгАБгБВгВЛдЇЛдЊЛгВТгВВгБ®гБЂгАМеїґеСљж≤їзЩВгВТгБЧгБ™гБДгБЃгВВжДЫжГЕгАНгБІгБВгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гВТз§ЇгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБДгБЯгАВ

иАБи°∞ж≠їгБ®гБѓгАБйЂШ隥иАЕгБМзЬ†гВЛгВИгБЖгБЂжЬАжЬЯгВТињОгБИгВЛж≠їгБЂжЦєгБЃгБУгБ®гБІгАБеМїзЩВжЦљи®≠гБІгБѓгБ™гБПеЬ®еЃЕгВДгБЭгВМгБЂжЇЦгБЪгВЛжЦљи®≠гБІгБЃж≠їгБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВеП£гБЛгВЙй£ЯгБєгВЙгВМгБ™гБПгБ™гБ£гБЯгВЙгАБж∞іеИЖи£Ь絶гБ™гБ©гВТи°МгБДгАБгВДгБМгБ¶жЮѓгВМгВЛгВИгБЖгБЂдЇ°гБПгБ™гВЛгАВгБУгВМгБМиЗ™зДґгБЃдїХзµДгБњгБІгБВгВЛгАВз©ПгВДгБЛгБ™жЬАжЬЯгБ®гБѓдљХгБЛгВТиАГгБИгВЛгБНгБ£гБЛгБСгБЂгБ™гБ£гБЯеЯЇи™њиђЫжЉФгБІгБЧгБЯ

иђЫжЉФгБ®еЃЯжКА

гАМи™НзЯ•зЧЗгБЂгБ™гБ£гБ¶гВВе§ІдЄИе§ЂпЉБгАНгГЉеєЄгБЫгБ®дЇИйШ≤гБ®гГ™гГПгГУгГ™гГЖгГЉгВЈгГІгГ≥пЉН

殙山虆ж≤їж∞ПгААвАХпЉИдЄАз§ЊпЉЙеНГиСЙзЬМдљЬж•≠зЩВж≥Хе£ЂдЉЪи™НзЯ•зЧЗеѓЊз≠ЦеІФеУ°дЉЪгАБдљЬж•≠зЩВж≥Хе£ЂвАХ

жЧ•жЬђдЇЇгБЃеє≥еЭЗеѓњеСљгБѓзФЈе•≥гБ®гВВдЄЦзХМгБЃгГИгГГгГЧгВѓгГ©гВєгБІгБЩгАВгБЧгБЛгБЧеБ•еЇЈеѓњеСљгБ®гБ™гВЛзФЈе•≥гБ®гВВ10еєігБїгБ©еє≥еЭЗеѓњеСљгВИгВКзЯ≠гБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВгБЭгВМгБІгБѓгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶еБ•еЇЈеѓњеСљгВТеїґгБ∞гБЧгБ¶гБДгБПгБЃгБЛгАБгБЊгБЯгБЯгБ®гБИзЧЕж∞ЧгВТжК±гБИгБ¶гБДгБЯгБ®гБЧгБ¶гВВгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶еЙНеРСгБНгБЂзФЯгБНгБ¶гБДгБСгБ∞иЙѓгБДгБЃгБЛгАБгБЭгБЃгГТгГ≥гГИгВТжХЩгБИгБ¶гБДгБЯгБ†гБНгБЊгБЧгБЯгАВ

дљУгВТеЛХгБЛгБЩгБУгБ®гБ®дЇЇгБ®зєЛгБМгВКгВТжМБгБ§гБУгБ®гБІи™НзЯ•зЧЗгБЃдЇИйШ≤гБЂгВВгБ™гВКгАБеБ•еЇЈеѓњеСљгБМеїґгБ≥гВЛгБ®гБЃгБУгБ®гАВзЧЕж∞ЧгВДеєігВТеПЦгВЛдЇЛгБЄгБЃдЄНеЃЙгБѓи™∞гБІгВВжМБгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧй£ЯзФЯжіїгАБзЭ°зЬ†зњТжЕ£гАБйБЛеЛХзњТжЕ£гВДеѓЊдЇЇжО•иІ¶гБ™гБ©гАБељУгБЯгВКеЙНгБЃзФЯжіїгВТељУгБЯгВКеЙНгБЂйАБгВЛгБУгБ®гБІзЧЕж∞ЧгБЄгБЃдЇИйШ≤гБЂгБ§гБ™гБМгВЛгБ®гБДгБЖи©±гБЂгАБдЉЪе†ігБЃзЪЖгБХгВУгБѓзЪЖзіНеЊЧй°ФгБІгБЧгБЯгАВ

гГ™гГПгГУгГ™гБМзЫЃзЪДгБІгБЃжЙЛдљЬж•≠гБЂгВИгВЛзЙ©дљЬгВКгБМеХЖеУБдЊ°еА§гВТзФЯгБњгАБйБЛеЛХж©ЯиГљеЫЮеЊ©гБЃгБЯгВБгБЃе§ЦеЗЇгБМеЬ∞еЯЯгБЃжЦєгАЕгБ®гБЃдЇ§жµБгВТзФЯгБњз§ЊдЉЪжіїеЛХгБЂгБЊгБІеЇГгБМгБ£гБ¶гБДгБПгБУгБ®гБМгБВгВЛгБ®гБЃи©±гБЂгАБжЦ∞йЃЃгБ™й©ЪгБНгВТжДЯгБШгБЊгБЧгБЯгАВ